热气腾腾的米饭上,放上一勺雪白的猪油,淋上几滴酱油,拌匀后的米饭油亮喷香,虽然简单朴素,却是好吃到让人回味无穷的滋味。

在过去很长一段时间里,猪油都是各种中式菜肴的秘密武器,但随着大众对健康的日益关注,猪油成了不健康食品的代表,渐渐退出了中国家庭的餐桌。

那么,猪油真的不健康吗?

01、猪油的健康争议

猪油有它独特的优势。由于富含饱和脂肪酸(含量高达40%~50%),猪油在高温下更稳定,不易氧化。此外,猪油的熔点较高,在常温下即可凝结成固体。即便是融化的猪油,在相同温度下也比多数植物油更黏稠,这使得菜肴或米饭加了猪油后口感更丰腴、厚重。

但也是由于猪油富含饱和脂肪酸,可能会带来一些健康问题。大量研究表明,过多的饱和脂肪酸摄入会导致“坏胆固醇”——低密度脂蛋白胆固醇在血液中的浓度升高,进而导致血管斑块甚至堵塞,对人体心脑血管产生较大风险。

相较而言,除了椰子油、棕榈油等极个别的植物油,大多数植物油中的饱和脂肪酸含量普遍较低,基本上都在20%以下。因此,为了保护心脑血管,少吃富含饱和脂肪酸的猪油、奶油等动物性油脂不失为明智的选择。世界卫生组织(WHO)“强烈建议”饱和脂肪酸摄入量应低于每日总热量的10%(以2000千卡/日计算,约22克)[1]。

02、新研究的“反转”

来自中国农科院的研究团队发现,与玉米油和菜籽油等植物油相比,食用猪油的小鼠体重更轻,脂肪沉积更少,血清胆固醇水平也显著更低。研究人员认为这可能与肠道健康有关,食用猪油的小鼠肠道菌群丰富度和多样性明显高于食用玉米油和菜籽油的小鼠对比组,而肠道菌群越丰富多样,通常意味着肠道环境越健康,也有助于控制体重。此外,猪油的健康功效还体现在其对胆汁酸代谢的调节作用上。胆汁酸是胆固醇代谢的产物,不仅参与脂肪的消化吸收,还在调节能量代谢和炎症反应中发挥重要作用[2]。

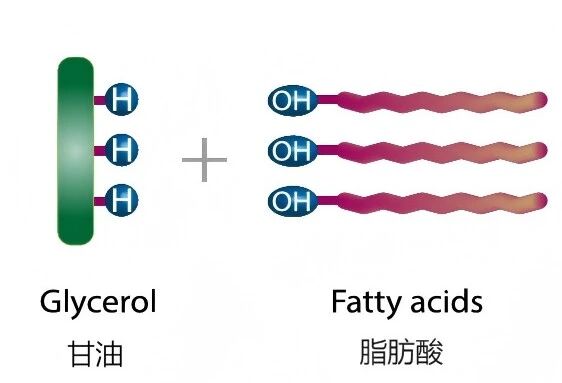

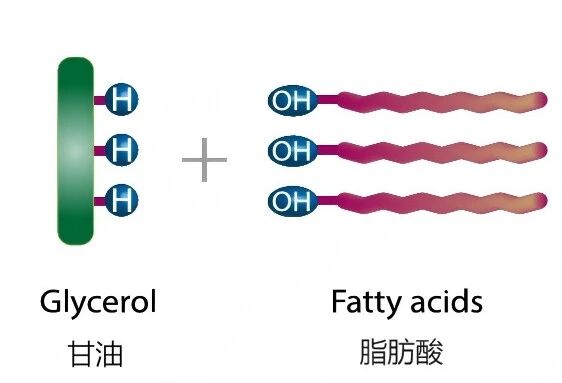

研究表明,猪油的这些“神奇”功效可能与其独特的脂肪酸组成和分子结构密切相关。我们平时吃的食用油都是由不同结构的甘油三酯组成的。甘油三酯分子由一个甘油骨架和三个脂肪酸链组成,这三个脂肪酸链分别位于甘油骨架的1、2、3位,分别被称为sn-1、sn-2、sn-3位。

甘油三酯分子结构示意

图源:图虫创意

不同位置的脂肪酸在消化、吸收和代谢过程中表现出不同的特性。猪油的甘油三酯结构有些特别,其中约65%的棕榈酸酯化在sn-2位,远高于植物油和大多数动物油。这种特殊的分子构型与人乳脂肪高度相似,不仅更易被人体吸收利用,还能促进其他营养素如矿物质的吸收。另外,猪油中的一些微量元素,如生育酚、生物酚和植物甾醇等含量比常见植物油更丰富,这些具有生物活性的微量元素有助于降低肥胖及其相关疾病的风险。

不过,这一研究目前还停留在动物实验阶段,还不能简单地认为猪油能够帮助减肥或者降血脂。猪油的健康功效还需要更多的相关研究加以验证。但至少说明猪油并不是单纯的“健康杀手”,如果能在控制总量的基础上与植物油交替使用,健康风险是完全可控的。也就是说,在保持健康的同时也不必彻底放弃美味。

03、自制猪油小诀窍

那么,猪油要怎么熬呢?这里教大家一个在家炼制猪油的小诀窍,不仅操作简单而且出油率高。买500克左右的板油或纯肥肉,用绞肉机绞成肉糜。经过绞碎的肥肉相比切块、切条,出油率会大大提高。在锅中下少许植物油,再放入葱结、姜片、肥肉糜,稍翻炒,油温不要太高;加入大约50~100毫升清水,加盖焖几分钟;等到水分收干,温度逐渐升高,葱的颜色开始变为焦黄色后即可出锅;用漏勺将葱姜、猪油渣过滤掉,余下的就是澄清的猪油,不久便会凝结成雪白的固体脂肪。

炼制过程中加入水,可以将温度基本控制在100℃左右,避免了因高温炼油产生的大量油烟和有害物质。同时,葱的加入不仅赋予猪油诱人的葱香味,还能通过葱的颜色变化充当天然的温度计,以保证猪油中没有残余的水分。最后,将猪油倒入密封的保鲜盒放入冰箱,冷藏室内可存放一个月左右,冷冻的话最好在三个月内吃完。